Foto: Xavier Cervera (La Vanguardia)

Tengo tan solo dos libros del poeta astur-leonés Antonio Gamoneda,

pero en ellos se reúne buena parte de su obra literaria. Uno contiene en su

título la palabra sombra, el otro la palabra luz. Un armario lleno de sombra son unas memorias de infancia publicadas

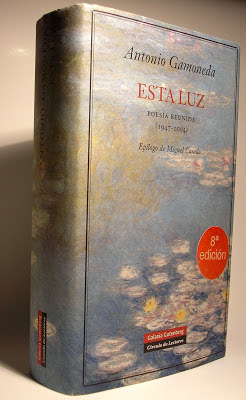

en 2009; Esta luz, editado también

por Galaxia Gutenberg, recoge y

ordena la poesía por él escrita –y con frecuencia corregida- entre 1947 y 2004,

es decir, con anterioridad a la concesión del Premio Cervantes. «Hay luz dentro

de la sombra», dice uno de sus

versos, y otro «La luz es médula de sombra», y también: « (…) No / hay sombras

ni agonía. Bien: / no haya más que luz. Así es / la última ebriedad: partes

iguales / de vértigo y olvido». En el primer párrafo de sus memorias de

infancia lo explica más claramente: «En el olvido están los recuerdos»; del

mismo modo, las páginas de Un armario

lleno de sombra descubren –o confirman-, con conmovedora sencillez, el

origen biográfico de muchas de sus imágenes poéticas, de esos símbolos cerrados

en sí mismos. Estamos en ese territorio que la vejez y el olvido van

conquistándole a la memoria; estamos entre el vértigo y la lentitud, entre la

evocación y la pérdida.

Hasta el 21 de octubre de 2010 yo no había leído ni una sola línea

escrita por Antonio Gamoneda. Ese día fui invitado a recibirle en la estación

de Almería, ciudad a la que él acudía para participar al día siguiente en el

ciclo de conferencias “Desde la ciudad celeste”, dedicado a José Ángel Valente,

y me pareció lo más indicado indagar previamente en su biografía y conocer

alguno de sus poemas. Busqué en Internet y encontré unos versos que se han

convertido para mí en una especie de abracadabra sentimental: sentir la vida de los camaradas / es ser

camarada de uno mismo. Horas después tuve ocasión de decirle lo mucho que

me gustaba aquel poema. La tarde del día 22 yo estaba sentado entre el público

que había acudido a la conferencia; mientras Gamoneda se acomodaba tras la mesa

de oradores, la persona que estaba a mi lado me tendió un ejemplar de Un armario lleno de sombra, que traía

para que el autor se lo dedicara. El poeta –la persona, más bien- me había

ganado por completo la noche anterior, durante la cena, gracias a su sencillez

y a la amenidad de su conversación, pero apenas leí allí mismo las dos primeras

páginas de sus memorias de infancia quedé absolutamente conmovido por la

belleza de su voz literaria. Tres meses después tenía esos dos libros suyos a

los que me he referido, y se había convertido ya en uno de mis escritores

imprescindibles.

He vuelto a leer estos días Un armario lleno de sombra, temiendo que acaso hubiera desaparecido ya de mi memoria esa otra voz conversacional con la que lentamente nos desgranó durante aquellos días muchos de los recuerdos que contiene el libro. No ha sido así: he seguido oyéndole mientras avanzaba en la lectura. En estos casi tres años no ha habido otro libro que yo haya recomendado con tanto ardor, y siempre es una invitación a dejarse emocionar por ese reencuentro entre un anciano y el niño que fue, entre el hoy llevadero y las duras condiciones de su infancia.

“Las manos de mi madre eran grandes. Las ponía en mi frente queriendo medir una fiebre que quizá no existía y yo me acostumbré a sentir reunidos el olor a lejía y la ternura”.

Antonio Gamoneda

Cuando Antonio Gamoneda habló de la cultura de la pobreza en su

discurso de recepción del premio Cervantes, vino a condensar en un solo párrafo

el contenido de estas memorias de infancia: afirmó que en 1936, cuando él tenía

cinco años, había en su casa un único libro, en el que aprendió a leer, un

libro que a un tiempo le atraía y le recordaba su condición de huérfano, pues

era un libro de poesía escrito por su padre; que su «primera información de la

vida civil consistió en advertir la horrible represión en el barrio más

tristemente obrero de León»; y que empezó a trabajar al día siguiente de

cumplir catorce años: a las cinco de la mañana, estando su madre desde hacía

horas con la cabeza inclinada sobre una máquina de coser, él cargaba carbón en

la caldera del Banco Mercantil.

Ese reencuentro entre el poeta y el niño que fue sesenta años

atrás ocurre en un espejo, el del armario de su madre ya muerta. La visión

sucede casi al mismo tiempo en que el chasquido de la llave al girar en la

cerradura interviene en la percepción del tiempo y le trae vagas sensaciones de

pasado. El armario sólo lo abría su madre, y en el interior están sus objetos

más personales, aquellos en los que perdura, aun cuando se trate de una

perduración en ausencia: sus olores, sus ropas de abrigo, sus bolsos, todo

aquello que habla de una callada abnegación maternal, de humildad, de tristeza

también, de las circunstancias en que se produjo su temprana viudez, del final

de una vida, de la decrepitud y la extenuación inmóvil y el cese del

pensamiento. Y en esa gran luna del espejo el poeta busca una menuda

excoriación del azogue descubierta de niño, durante una de sus muchas

convalecencias. Recuerda la escena, se recuerda niño, bajando de la cama,

acercándose al armario, mirándose en el espejo. No es un mero recurso

literario, un ardid narrativo: el niño en el espejo se convierte en un «viejo

irreal», y el poeta advierte que el viejo es él mismo. «Después, la profundidad

visual se hizo alucinatoria: busqué insensatamente la mirada del niño que hacía

teatro con su propia belleza»… Repito: es ésta una lectura que supone

inevitablemente un viaje al centro de una emoción cada vez más intensa.

Al internarse en el armario –al sacar las cosas que hay en él y

revisarlas- se interna en esa sombra, pero también en la luz («Hay luz dentro

de la sombra», hay recuerdos en el

corazón del olvido). El niño al que vuelve, y que nos acerca para que lo

conozcamos, perdió a su padre antes de cumplir un año, se trasladó con su madre

a León, desde su Oviedo natal, a los tres, vivió un tiempo en una casa de

vecinos de un barrio proletario, niño único entre adultos cuyo extraño mundo no

podía sino confundirlo: un mundo de privaciones y frío y extrañas actitudes que

no comprende, de trabajo, de guerra, de rostros de hambre y cadáveres entre

cañaverales y cuerdas de presos, del sonido de la carcoma en las maderas del

inmueble, y el de las palomas en el desván, y el de las voces de los

pregoneros, los vendedores ambulantes, los afiladores, los charlatanes; un

mundo de peligros y niños ahogados y el grito amarillo de las mujeres que en

mitad de la noche tratan inútilmente de impedir que se lleven a sus maridos,

sabedoras de que no habrán de volver a verlos con vida, y también el sonido

acogedor de las canciones de las mujeres en sus labores y de las niñas en sus

juegos: el Gamoneda maduro lamenta que esas canciones se hayan perdido, como

tantas otras cosas hermosas y útiles devoradas para siempre por la televisión. Era

aquel mundo de entonces un mundo de nieve, y de las interminables choperas que

bordean el río Bernesga, y del helor de los barrotes del balcón grabándose en

el rostro mientras ve pasar, en largas filas, a los presos republicanos que son

conducidos al penal de San Marcos, «hombres cenceños», dirá en Lápidas, «hombres lentos, exasperados

por la prohibición y el olor de la muerte», y es entonces, instante del pasado

hecho interminable presente, cuando la mano de la madre, sigilosa pero

firmemente, le retrae hacia el interior de la habitación, hacia la

oscuridad, la protección, el silencio... Su poesía está atravesada por todo

eso.

22/10/2010. Gamoneda en Almería. Foto de grupo:

el poeta es el primero; quien esto escribe, el último

Cuando unos meses después empecé la lectura de sus poemas (libro a

libro dentro de uno solo, Esta luz),

me di cuenta de que estaban muchos de ellos arrancados de sus propios y más

antiguos recuerdos, que eran memoria fermentada en la interiorización: hay

conexiones entre todos –o casi todos- sus poemarios, de tal manera que unos y

otros completan significados que parecían herméticos, y en Un armario lleno de sombra asistimos a una confesión vital y

poética de muchos conceptos recurrentes en los versos y versículos de Gamoneda.

Que aprendiera a leer en un libro de poesía, el único que había en casa, Otra más alta vida, escrito por su padre

doce años antes de que él naciera, es asunto fundamental en su vida:

preguntando constantemente a los adultos por cada una de las letras acabó por

identificar fonemas, palabras, líneas enteras; y siendo un libro de poesía,

asimiló las palabras leídas -de significado desconocido muchas de ellas- a su

valor musical: los signos de la escritura remitían al misterio y al ritmo. Así

es la poesía de Antonio Gamoneda: ante una primera lectura, el lector siente el

asombro de una belleza ininteligible, pero el conocimiento de otros poemas van

arrojando luz sobre los ya leídos en una suerte de remisiones constantes y

luminosas que obligan a una relectura y que perfilan el sentido real de una

determinada metonimia, y éste el sentido de otra. Eso sí, como muy acertadamente

dice Miguel Casado en su epílogo a Esta

luz, «un resto último, perteneciente a lo privado, queda inalcanzable en el

fondo del poema, garantizándose su ser de poema vivo». El misterio nunca

desaparece del todo.

Así he cruzado en estas líneas de la sombra a la luz, de la prosa

a la poesía, de los recuerdos a ese cuerpo poético único en nuestras letras,

construido verso a verso por Gamoneda desde el aislamiento, desde la condición

de poeta ajeno a todos los grupos y generaciones, prácticamente desconocido

durante décadas. Al llegar a Esta luz me detengo: merece más espacio y

sin duda una capacidad mayor que la mía, aunque acaso bastaran dos palabras:

lean sus poemas. Leedlos. Me limitaré a constatar la conmoción que para mí

supuso la lectura de Descripción de la mentira, el poemario con el que

en 1977 rompió un largo silencio de doce años, durante los cuales estuvo

dedicado actividades antifranquistas en la clandestinidad: se trató para mí de

un terremoto interior que sólo puedo compararlo al que experimenté con la

lectura de la Rayuela, de Cortázar, a mis veintipocos años. Uno fue un

terremoto en prosa, el otro en largos versos.

Son

estos versos de Antonio Gamoneda -parte de ellos- los que deseo dejar sonando en el Loser este

verano…